WisteriaRice

since 201105xx

膝が、何度も折れそうになった。

いくら摺り足を心掛けても、足の裏と床が触れあう微かな振動は稲妻のような鋭さで脚を登り、挿さっているかんざしを揺らして俺を苛む。

先を行く小姓が幾度も振り向いては、俺を気遣い、手を貸そうとする。本当に具合が優れずただつらいだけならば、忝ないと礼を言って素直に縋っていたかもしれない。

首を振り、どうにか微笑みを取り繕って、何度目かの遠慮の意を伝えた。不安げな表情を浮かべつつも小姓が前へと向き直った瞬間に、すぐさま微笑みを崩して唇をきつく噛む。苦痛に苛まれながらも加賀の家老としての体裁を保ちつつ歩く廊下は長く、俺の神経や心を磨り減らし砕いていく。

小姓が再び、俺を振り向いた。無理矢理にでも笑顔を作らなければならないと解っていたが、疲れきった頬はもうぴくりとも持ち上がらない。しかし小姓は俺に手を差しのべることはせずに、慌ただしく真横の襖を開いた。あてがわれた部屋にようやく着いたのだと気付いて、全身から力が抜けそうになる。

「忝ない。……伊達殿にも、そうお伝え願う」

すでに布団が用意された部屋のなかへ体を滑り込ませ、最後の力を振り絞って微笑みを張り付ける。この城の主君に俺がどのような仕打ちを受けたかなど知らない小姓は、辛そうに顔を歪め、俺を気遣う言葉を再度口にした。心底恥じるべきことと解ってはいたが、自分の体調を案じてくれている小姓に対し、早く出ていってくれ、と疎ましく思う気持ちを抱いた。早くひとりになりたかった。

「大事ない。少し、この部屋をお借りして休めばすぐに良くなる。…お手を煩わせてすまなかった、御自分の仕事に戻られよ」

喉元まで出かかった感情を抑え、擦りきれた神経で言葉を選び、どうにか伝えた。そうすればようやく小姓は頭を下げ、静かに襖を閉めてくれた。

すぐにでも膝を折りたかったが、部屋の前から小姓が去り、気配が遠退くまで堪えた。廊下を歩く際に鳴る幽かな軋みが聞こえなくなり、そこから更に二呼吸ほど置いて、ようやく俺は体から力を抜き、息を長く吐いて畳へ両膝をついた。

「く、……」

丁寧に着付けられた袴を手荒く脱ぎ、褌もほどく。畳む余裕すら既になく目の前の布団の上へ放り出し、自身の陰茎を見下ろした。

「何が、…何が、誠意のこもった、贈り物か…っ」

充血した陰茎をつらぬくかんざしと、そのかんざしを俺に与えたこの城の主に対する忌々しさが口から零れた。

私室に呼ばれれば、加賀の使者として赴いていた俺は当然行くに決まっていた。執務が忙しく手が離せないと言われ何の疑問も抱かず、むしろそれほど込み入った時間のなかで都合をつけてくれたことに感謝したくらいだった。

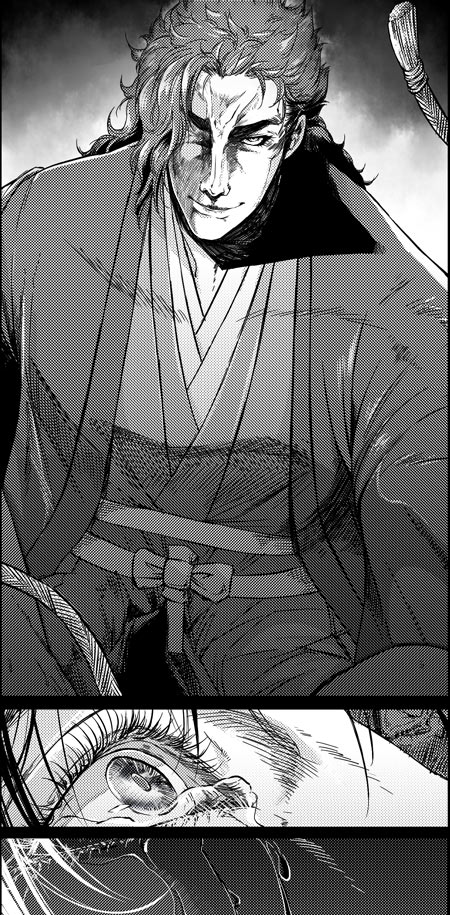

それが、いざ私室へ足を踏み入れてみれば、政宗は唇を笑いの形に裂いて待っていた。今思えば、あれは罠にかかった獲物へ向ける凶悪な笑みだったのだ。

「ッ、う」

俺は静かに、己の陰茎へ手を添えた。息を詰めて出来る限りの慎重さを心がけたはずだが、かんざしに貫かれた陰茎は聡さを増しているらしく、竿へ幽かに触れただけでも痛みと痛みではない何かが背中を突き抜けた。

「っ、…ふ…」

先走りで濡れた玉飾りをそっと摘まみ、引き抜いていく。滑りをよくするために油が塗られていたようだが、それでも幽かにかんざしが動くたびに俺は激しい苦痛と疼きに苛まれる。呻きをこらえて唇を噛み、力を入れないように心がけながらゆっくり、ゆっくりと、少しでも苦痛を感じないよう時間をかけて引き抜いていく。

「んッ、……ぅ、ッ」

細くなり始めたかんざしの先を見とめ、俺は心を緩めた。ようやくあと少しで、この苦痛から解き放たれる。そう思い、息を細く吐いたそのとき、俺の背後から緩やかに腕が伸びてきた。俺が恐怖に息を飲むより早く、伸びてきたその手はかんざしを抜く俺の指を柔らかに包む。

「儂からの贈り物を、無下にするか」

耳元にぬるく吐息があたり、かんざしに苛まれ忌々しいほどに聡さを増していた俺の体は容易く震えた。男の体温が俺の背を包む。先程の、かんざしを陰茎に挿されたときと同じ体勢だった。

「それとも、早速つかっておったのか…」

何を言う、と吠えようとした瞬間、ようやく先端の気配が感じられるまで引き抜いたかんざしが政宗により、俺の指先に摘ままれたままぬるりと押し戻された。喉を駆け上がるのは言葉ではなく、己の耳にさえうるさい絶叫だった。それにも関わらず、政宗は何がそれほど嬉しいのか、しきりに低く笑っている。

「よい声だ。ここならば幾ら叫ぼうとも構わぬぞ、家臣も近習も全て下がらせてある」

耳に吹き込まれたものは、天翔ける雄々しき竜の言葉ではなかった。暗闇に潜み、湿った地面を這い摺り、隙をついて獲物をひと飲みにして腹の中でじわじわと溶かしていく、残忍で酷薄な蛇の言葉だった。

「…ッ一度、ならず、二度までも…ッ何ゆえの無体であられるか……っ」

政宗に掴まれている手へ力を込め、どうにか押し戻しながら俺は問う。陰茎に添えていた片手も使い、政宗のその手首を捕らえた。痛みと疼きに苛まれているとは言え、両手ともなれば俺の方が力は勝っている。しかし片手が空いているのは政宗も同じはずだった。その片手はただ柔らかに俺の腿を撫でているだけで、俺の抵抗を封じようともしてこないのが却って不気味だった。

「ならば、何ゆえと申せば貴様は納得がゆくのか、言うてみよ」

政宗の片手の動きに注意を払っていたとは言え、その言葉は唐突すぎて咄嗟には意味を汲み取ることが出来なかった。両手の力を緩めることはせず、しかしかといって返す言葉も見つけられずにいると、政宗は俺の耳を甘く噛み、舌先で耳殻をなぞり始めた。わざとらしく唾液の音をたてて舐められ、やわやわと吸われると、陰茎を焼いていた痛みが遠退いていくのがはっきりと解った。体の奥から沸き上がってくる疼きはどこまでも甘くもどかしく心を焦らす。

しかし俺はそこで政宗の真意に気づき、陰茎を貫いているかんざしを自らで咄嗟に押し込んだ。激しい痛みが舞い戻り叫びが喉を裂いたが、体を蝕んでいた快楽は微塵も残さず吹き飛ぶ。ひとは痛みよりも、快感に弱いものだ。政宗はその快感で、俺を翻弄しようとしている。

「ふふ、気丈なことよ…」

耳元に吹き込まれる微かな笑いに、俺は己の予想が間違っていなかったことを悟ったが、振り払おうとした瞬間には目の前の布団へ共々に倒されていた。倒れた拍子にかんざしはより奥を突き、焼けるような痛みと、やはりそうではない何かが体の奥を駆け抜ける。

「奥村殿……」

「うッ…」

耳を噛みながら吹き込まれた政宗の声は、手のひらを翻したように甘く深かった。俺を弄び嘲笑う響きなど一切なく、ただ切ないまでに甘く澄んで、俺の脳髄を揺さぶる。

「愛しておる……儂は、貴殿を愛しておるのだ」

ひとことも洩らすまいとするかのように、俺の耳へぴたりと唇をつけ、政宗は甘く囁く。

嘘だと、思った。その声には確かに、永年抱え続けた恋心を打ち明ける恐れに揺らめく頼りなさと、恋しさに痺れ続けている者の切なさの響きがある。

しかし政宗は、笑ったのだ。招かれるまま私室を訪れた俺を羽交い締めにし、袴を乱し褌を剥ぎ取り、かんざしを俺の陰茎へ挿し込みながら、腹の底から楽しそうに笑っていたのだ。そしてその笑いを一瞬のうちに消し去り、思慮深い主君の仮面を被って家臣さえもを欺いてみせたのだ。

「嘘、だ……ッ」

一刻も過ぎていない鮮明な記憶を思い出し、俺は身震いした。政宗は今も、その尖った唇を裂くように歪めて俺を笑っているに違いない。甘い囁きの裏で、また手酷く俺を苛む算段を立てているに違いない。もしかしたら、この佞言が既にその算段のなかのひとつなのかもしれない。

だが政宗は、かんざしを摘まむ俺の指を包んでいた手からふわりと力を抜いた。そしてその柔らかに脱力した指先で、筆のように俺の手の甲を撫で始める。

「嘘など言うものか…」

政宗の囁きは、ほとんど吐息だった。頭のなかに直接響くような低く甘い言葉に、体の奥がじわりと熱を持ったような気がした。

あいしている、と再び政宗は囁く。政宗の指は俺の手首へ辿り着いたが、ゆっくりと甲に戻ると、中指と薬指の股を擦るように通って陰茎の先端に降りた。

「っひ、」

思わず息を呑んだのは、その触れ方があまりにも優しく、快感だけを呼び覚まそうとする気遣いに溢れていたからだ。

「止め、ッ…嘘、を……っ」

「嘘などではない。儂は貴殿を愛しておる……」

甘い囁きのあと耳へ舌が差し込まれ、同時に陰茎の表面をそっと撫でられて思わず声が洩れた。顔を見て、その目を見て真意を確かめなければならないと思うのに、耳を甘く噛まれれば体は痺れ、首を動かすこともできなくなる。

「奥村殿……気持ちが良かろう。摩羅から溢れた露が、儂の指をも熱く濡らしておる…」

「ッ、……」

言うな、とは叫べずに唇を噛んだ。政宗のその声音には、俺の羞恥を煽ろうとする響きは一切なく、ただ己の手によって俺の快感を引き出せたことを純粋に嬉しく思っているような、そんな無邪気さが満ちていたからだ。

「あ、ぁ……っ」

陰茎をやわやわと撫で上げていた政宗の手が、かんざしを摘まんだままでいた俺の指を再び包む。芝居が崩れる瞬間が来たと、俺は思わず身構えた。早く芝居を崩して、またあの道に外れた顔を覗かせれば良いのだとさえ思っていた。このように優しい声を聞かされ続け、労るような愛撫に浸され続ければ、俺は先ほどの政宗の仕打ちを責められなくなり、政宗自身に対して感じた憎しみと嫌悪のやり場がなくなる。他藩の使いで参じた一介の家老を、逆らいきれぬ立場の人間を玩ぶなど軽蔑に値するとさえ感じていたというのに、この短く優しい愛撫にほだされてしまう己が何よりも浅ましく愚かしかった。

しかし政宗の手は、変わらず優しかった。俺の手を上から包み、少しずつゆっくりとかんざしを引き抜いていく。水面に波さえ立てないだろうその穏やかな動きに、痛みはまるで呼び起こされず、ただ体の内側が溶け落ちてしまいそうな快感だけが引きずり出され、俺は敷布を噛んで呻いた。政宗の手首を捉えていた己の片手の力が緩んでいくのが解る。

「気持ちが良いか……露が滴って、ほれ、玉の裏にまで垂れてきておる……」

「ひ、っあ、」

今までずっと内腿を撫でていた手が、陰嚢を柔らかに揉んだ。それだけで鳴った水の音に、どれほどはしたなく先走りを漏らしていたのかと心底恥じた。俺が身を捩ると、政宗は陰嚢から手を離し、先走りを指先にすくって後ろへ伸ばしながら甘く言う。

「儂は、奥村殿がこのように感じてくれて、本当に嬉しいのだ……いとしい者の快楽を引き出せて喜ばぬ者など、この世におらぬであろう……?」

だから恥じることなど一切ないのだ、と政宗は優しく俺を救う。政宗は俺よりも一回り以上、年若いはずだった。それにも関わらず、ひとを羞恥のきわから救う言葉を持ち合わせ、老輩である俺を穏やかに諭す。

無体を強いて唇を卑劣な笑いに裂いた先ほどの政宗と、ひとの心をいとも簡単に救って見せるこの政宗との格差が、俺には恐ろしかった。どちらがその本質であるのか見極められず、絶え間なく与えられる愛撫と快感で体は溶かされ、頭は抗う意思と思考する力を着実に掠めとられていく。

「っん、あ」

先走りの滴を塗り広げるように動いていた指が束の間離れたかと思うと、すぐに戻ってきた。俺の尻の窄まりをつつくその指が油か何かで濡れてぬめっているのを感じ、かんざしの表面に足らされた油の光沢が思い出される。やはりこの胡散臭いほどの優しさは芝居で演技なのだと己に言い聞かせて腰を引いたが、政宗の唇は俺の耳を食んで離さず、指もまた追いかけてきた。しかしそこに、先ほどのような強制はまるでない。ただ宥めるように耳のふちを、窄まりの皺を撫で、力を抜いておれ、と言っただけだった。

「くは、ッ…あぁ……っ」

政宗の指がゆっくりと、挿し込まれる。挿す間にも、俺が苦痛を感じないように気遣い、耳への愛撫は止めず、這うような遅さでかんざしを引き抜きそして押し戻す動きもまた止まらない。油の助けも借りて、俺のそこは政宗の指を容易く受け入れたようだった。

政宗はしばらく指で俺のなかの具合を確かめていたようだったが、ふふ、と唐突に、心から嬉しそうな笑いを漏らした。

「奥村殿…こちらはあまり、使われぬようであるな」

「ッ……」

思ってもみないことを言い当てられ、全身が熱を持った。思わず腹に力が籠ってしまったようで、政宗の指の動きが止まる。しかし政宗は俺の動揺を揶揄することもなく、入れた指を幽かに折り曲げ、そして伸ばしながら、変わらない嬉しそうな声を俺の耳へ吹き込む。

「この美しさだ、てっきり儂は誰かに拓かれ尽くされているものと思っておった」

「何を…ッそんな、ッあぁぁ…っ」

俺が声をあげた瞬間に、政宗がゆっくりと指を引き抜き、また押し戻す。陰茎を貫くかんざしと併せて動かされ、俺はもうその手を掴んでいることも出来なくなった。緩んで滑り落ちた手を、政宗はかんざしから束の間手を離して取りあげ、俺の頭の横へ片手ずつ移動してくれた。敷布を掴む俺の手を待ってから、かんざしと中の指は再び動き始める。

「ひ、ッあ……ッ、っ」

びくびくと跳ねる腰が止められなくなる。かんざしが挿されているというのに陰茎の先からは絶え間なく先走りが溢れ、敷布を濡らしているのが己でも解る。陰茎は熱く痺れ、体のなかは甘く溶けそうだった。

「そうか、そうであるか。ならば心置きなく、儂好みに仕込むことができる」

その言葉に、幽かな引っ掛かりを覚えた。あれほど愛していると繰り返し、甘い囁きを重ねていたというのに、その言葉にはひとではなく物を扱うような響きがあるように感じた。しかし政宗の指の動きは激しさを増し始めており、俺の思考を砕いてしまう。

指の本数が増えたのが解ったが、痛みはほぼなかった。寧ろなかを広く擦られ押し広げられ、俺は敷布を噛むことも忘れて獣のように声をあげ続けている。

「よい声だ、本当によい声だ……もっともっと、聞かせてくれぬか」

政宗の甘い声と、指が動くたびに響くぬめった音、そして己の叫びが混ざりあう。抗う意思はすっかり溶けて消え去り、何も考えることが出来なくなったというのに、己は快感の波に呑まれてしまったのだという後悔に似た思いが頭の片隅に鎮座しているのが不思議だった。

「奥村殿……」

政宗の声が一段と低く、甘かった。その囁きの尾にかかるように、俺のなかを広げていた指が引き抜かれる。延々と響いていたぬめる肉の音の代わりに、幽かな衣擦れの音が聞こえてきたが、政宗は変わらず俺の耳を食み愛撫を続けていたため、振り返って見ることは叶わない。

「…入れても、よいな」

駄目だと、答えることのできない己を蔑んだ。

熱い塊が、指の代わりにそこへあてがわれる。思わず息を詰めたが、政宗の舌が耳をかき混ぜ、かんざしで穏やかに陰茎のなかを擦られれば、すぐに俺の強張りは溶けてしまった。

「っ、ぅ…あ、あぁ…ッ」

指とは全く異なる大きさの肉に押し広げられ、俺は思わず体を捩り引いたが、政宗は片手で柔らかに俺の腰を押さえ引き留めた。決して急くことなく、耳を丹念に舐め、かんざしをゆるゆると動かし続け、俺の緊張が和らぐまで待ち、和らいだ際にはほんの少しだけ腰を進める。それを幾度も根気よく繰り返し、政宗は着実に俺と繋がってくる。

「熱いのう……」

尻の表面に陰毛のざらつきを感じ、根本まで繋がってしまったのだと自覚したとき、政宗がそう呟いた。溜め息にも似たうっとりとしたその声に、内側が震えたのが俺自身にも解った。

「あ、っあ、ぁ」

政宗が幽かに腰を回した。痛みはあったがほんの僅かで、それよりもずっと快感のほうが大きかった。ほぐすとき、繋げるときに政宗が急かず丁寧に事を運んだからなのだろう。

「奥村殿」

「ああ、ッ」

政宗が腰をゆっくりと引いていく。かんざしも併せて抜け出ていったが、両方とも先端が抜けきりそうなところで、またゆっくりと押し込まれる。背筋を快感が走り抜け、声も震えもやはり抑えられなくなる。

「政、宗…殿……ッ」

ゆっくりと引き抜かれ押し戻される動きのなかで、思わず俺はその名を呼んだ。すると何ゆえなのか、政宗の動きはぴたりと止まる。止むことなく絶えず耳を這っていた舌もするりと離れ、背中へ密着していたその体温も離れていく。

「すっかりほどけたようであるな」

背中に降り注いだ言葉の意味がよく捉えられずにいると、根本まで陰茎はしっかりと納められたままで、体をひっくり返された。ぐるりと強く体のなかを掻き抉られて堪らずに声をあげると、政宗は低く地を這うように笑った。その唇を裂き、頬を歪め、俺を見下ろして笑っていた。

「甘い男よのう」

卑劣に裂けたその唇から、嘲りが零れた。俺は、頭のなかが渦を巻くような感覚に襲われた。背中を布団がしっかりと受け止めているというのに、それさえもぐにゃりと歪んだ気がした。

すべてはやはり、芝居だったのだ。こちらがこの男の本質だったのだ。

「その顔、堪らぬ。貴様のような美しい男が、そうして絶望に沈む、その顔……誠に堪らぬ」

政宗は高笑いの合間にそう言葉を挟みながら、結われている髪をほどく。長い髪を手櫛で乱雑に梳いたのち、政宗はその髪紐で、もはや抗う気力も意思も粉々に砕かれている俺の両手を周到に縛り上げ、挙げ句に腕さえ伸ばせないように首へも紐を回す。絞まらぬように祈るがよい、と、歪んでいる唇が笑った。

その直後、叩きつけられるように強く突き上げられ、俺は吠えた。内腿がひきつり、喉が狭まるが、皮肉なことに体の奥底から噴き上がった熱は痛みではなく狂おしいほどの快感だった。

「永く使えるよう、わざわざ刻をかけて丁寧に拓いてやったのだ。少々乱暴に扱うても壊れたりはせぬ、有り難く思うがよい」

政宗が片手で俺の腿を肩にかけ、かんざしを摘まみ直す。

俺はぼんやりと、何故か水に沈んだときのように揺らめく視界に、政宗のその長い髪を捉えていた。きつい曲線を描くたっぷりとした長い黒髪は、この男の暗い心がそのまま噴き出したもののように、俺には思えていた。

いくら摺り足を心掛けても、足の裏と床が触れあう微かな振動は稲妻のような鋭さで脚を登り、挿さっているかんざしを揺らして俺を苛む。

先を行く小姓が幾度も振り向いては、俺を気遣い、手を貸そうとする。本当に具合が優れずただつらいだけならば、忝ないと礼を言って素直に縋っていたかもしれない。

首を振り、どうにか微笑みを取り繕って、何度目かの遠慮の意を伝えた。不安げな表情を浮かべつつも小姓が前へと向き直った瞬間に、すぐさま微笑みを崩して唇をきつく噛む。苦痛に苛まれながらも加賀の家老としての体裁を保ちつつ歩く廊下は長く、俺の神経や心を磨り減らし砕いていく。

小姓が再び、俺を振り向いた。無理矢理にでも笑顔を作らなければならないと解っていたが、疲れきった頬はもうぴくりとも持ち上がらない。しかし小姓は俺に手を差しのべることはせずに、慌ただしく真横の襖を開いた。あてがわれた部屋にようやく着いたのだと気付いて、全身から力が抜けそうになる。

「忝ない。……伊達殿にも、そうお伝え願う」

すでに布団が用意された部屋のなかへ体を滑り込ませ、最後の力を振り絞って微笑みを張り付ける。この城の主君に俺がどのような仕打ちを受けたかなど知らない小姓は、辛そうに顔を歪め、俺を気遣う言葉を再度口にした。心底恥じるべきことと解ってはいたが、自分の体調を案じてくれている小姓に対し、早く出ていってくれ、と疎ましく思う気持ちを抱いた。早くひとりになりたかった。

「大事ない。少し、この部屋をお借りして休めばすぐに良くなる。…お手を煩わせてすまなかった、御自分の仕事に戻られよ」

喉元まで出かかった感情を抑え、擦りきれた神経で言葉を選び、どうにか伝えた。そうすればようやく小姓は頭を下げ、静かに襖を閉めてくれた。

すぐにでも膝を折りたかったが、部屋の前から小姓が去り、気配が遠退くまで堪えた。廊下を歩く際に鳴る幽かな軋みが聞こえなくなり、そこから更に二呼吸ほど置いて、ようやく俺は体から力を抜き、息を長く吐いて畳へ両膝をついた。

「く、……」

丁寧に着付けられた袴を手荒く脱ぎ、褌もほどく。畳む余裕すら既になく目の前の布団の上へ放り出し、自身の陰茎を見下ろした。

「何が、…何が、誠意のこもった、贈り物か…っ」

充血した陰茎をつらぬくかんざしと、そのかんざしを俺に与えたこの城の主に対する忌々しさが口から零れた。

私室に呼ばれれば、加賀の使者として赴いていた俺は当然行くに決まっていた。執務が忙しく手が離せないと言われ何の疑問も抱かず、むしろそれほど込み入った時間のなかで都合をつけてくれたことに感謝したくらいだった。

それが、いざ私室へ足を踏み入れてみれば、政宗は唇を笑いの形に裂いて待っていた。今思えば、あれは罠にかかった獲物へ向ける凶悪な笑みだったのだ。

「ッ、う」

俺は静かに、己の陰茎へ手を添えた。息を詰めて出来る限りの慎重さを心がけたはずだが、かんざしに貫かれた陰茎は聡さを増しているらしく、竿へ幽かに触れただけでも痛みと痛みではない何かが背中を突き抜けた。

「っ、…ふ…」

先走りで濡れた玉飾りをそっと摘まみ、引き抜いていく。滑りをよくするために油が塗られていたようだが、それでも幽かにかんざしが動くたびに俺は激しい苦痛と疼きに苛まれる。呻きをこらえて唇を噛み、力を入れないように心がけながらゆっくり、ゆっくりと、少しでも苦痛を感じないよう時間をかけて引き抜いていく。

「んッ、……ぅ、ッ」

細くなり始めたかんざしの先を見とめ、俺は心を緩めた。ようやくあと少しで、この苦痛から解き放たれる。そう思い、息を細く吐いたそのとき、俺の背後から緩やかに腕が伸びてきた。俺が恐怖に息を飲むより早く、伸びてきたその手はかんざしを抜く俺の指を柔らかに包む。

「儂からの贈り物を、無下にするか」

耳元にぬるく吐息があたり、かんざしに苛まれ忌々しいほどに聡さを増していた俺の体は容易く震えた。男の体温が俺の背を包む。先程の、かんざしを陰茎に挿されたときと同じ体勢だった。

「それとも、早速つかっておったのか…」

何を言う、と吠えようとした瞬間、ようやく先端の気配が感じられるまで引き抜いたかんざしが政宗により、俺の指先に摘ままれたままぬるりと押し戻された。喉を駆け上がるのは言葉ではなく、己の耳にさえうるさい絶叫だった。それにも関わらず、政宗は何がそれほど嬉しいのか、しきりに低く笑っている。

「よい声だ。ここならば幾ら叫ぼうとも構わぬぞ、家臣も近習も全て下がらせてある」

耳に吹き込まれたものは、天翔ける雄々しき竜の言葉ではなかった。暗闇に潜み、湿った地面を這い摺り、隙をついて獲物をひと飲みにして腹の中でじわじわと溶かしていく、残忍で酷薄な蛇の言葉だった。

「…ッ一度、ならず、二度までも…ッ何ゆえの無体であられるか……っ」

政宗に掴まれている手へ力を込め、どうにか押し戻しながら俺は問う。陰茎に添えていた片手も使い、政宗のその手首を捕らえた。痛みと疼きに苛まれているとは言え、両手ともなれば俺の方が力は勝っている。しかし片手が空いているのは政宗も同じはずだった。その片手はただ柔らかに俺の腿を撫でているだけで、俺の抵抗を封じようともしてこないのが却って不気味だった。

「ならば、何ゆえと申せば貴様は納得がゆくのか、言うてみよ」

政宗の片手の動きに注意を払っていたとは言え、その言葉は唐突すぎて咄嗟には意味を汲み取ることが出来なかった。両手の力を緩めることはせず、しかしかといって返す言葉も見つけられずにいると、政宗は俺の耳を甘く噛み、舌先で耳殻をなぞり始めた。わざとらしく唾液の音をたてて舐められ、やわやわと吸われると、陰茎を焼いていた痛みが遠退いていくのがはっきりと解った。体の奥から沸き上がってくる疼きはどこまでも甘くもどかしく心を焦らす。

しかし俺はそこで政宗の真意に気づき、陰茎を貫いているかんざしを自らで咄嗟に押し込んだ。激しい痛みが舞い戻り叫びが喉を裂いたが、体を蝕んでいた快楽は微塵も残さず吹き飛ぶ。ひとは痛みよりも、快感に弱いものだ。政宗はその快感で、俺を翻弄しようとしている。

「ふふ、気丈なことよ…」

耳元に吹き込まれる微かな笑いに、俺は己の予想が間違っていなかったことを悟ったが、振り払おうとした瞬間には目の前の布団へ共々に倒されていた。倒れた拍子にかんざしはより奥を突き、焼けるような痛みと、やはりそうではない何かが体の奥を駆け抜ける。

「奥村殿……」

「うッ…」

耳を噛みながら吹き込まれた政宗の声は、手のひらを翻したように甘く深かった。俺を弄び嘲笑う響きなど一切なく、ただ切ないまでに甘く澄んで、俺の脳髄を揺さぶる。

「愛しておる……儂は、貴殿を愛しておるのだ」

ひとことも洩らすまいとするかのように、俺の耳へぴたりと唇をつけ、政宗は甘く囁く。

嘘だと、思った。その声には確かに、永年抱え続けた恋心を打ち明ける恐れに揺らめく頼りなさと、恋しさに痺れ続けている者の切なさの響きがある。

しかし政宗は、笑ったのだ。招かれるまま私室を訪れた俺を羽交い締めにし、袴を乱し褌を剥ぎ取り、かんざしを俺の陰茎へ挿し込みながら、腹の底から楽しそうに笑っていたのだ。そしてその笑いを一瞬のうちに消し去り、思慮深い主君の仮面を被って家臣さえもを欺いてみせたのだ。

「嘘、だ……ッ」

一刻も過ぎていない鮮明な記憶を思い出し、俺は身震いした。政宗は今も、その尖った唇を裂くように歪めて俺を笑っているに違いない。甘い囁きの裏で、また手酷く俺を苛む算段を立てているに違いない。もしかしたら、この佞言が既にその算段のなかのひとつなのかもしれない。

だが政宗は、かんざしを摘まむ俺の指を包んでいた手からふわりと力を抜いた。そしてその柔らかに脱力した指先で、筆のように俺の手の甲を撫で始める。

「嘘など言うものか…」

政宗の囁きは、ほとんど吐息だった。頭のなかに直接響くような低く甘い言葉に、体の奥がじわりと熱を持ったような気がした。

あいしている、と再び政宗は囁く。政宗の指は俺の手首へ辿り着いたが、ゆっくりと甲に戻ると、中指と薬指の股を擦るように通って陰茎の先端に降りた。

「っひ、」

思わず息を呑んだのは、その触れ方があまりにも優しく、快感だけを呼び覚まそうとする気遣いに溢れていたからだ。

「止め、ッ…嘘、を……っ」

「嘘などではない。儂は貴殿を愛しておる……」

甘い囁きのあと耳へ舌が差し込まれ、同時に陰茎の表面をそっと撫でられて思わず声が洩れた。顔を見て、その目を見て真意を確かめなければならないと思うのに、耳を甘く噛まれれば体は痺れ、首を動かすこともできなくなる。

「奥村殿……気持ちが良かろう。摩羅から溢れた露が、儂の指をも熱く濡らしておる…」

「ッ、……」

言うな、とは叫べずに唇を噛んだ。政宗のその声音には、俺の羞恥を煽ろうとする響きは一切なく、ただ己の手によって俺の快感を引き出せたことを純粋に嬉しく思っているような、そんな無邪気さが満ちていたからだ。

「あ、ぁ……っ」

陰茎をやわやわと撫で上げていた政宗の手が、かんざしを摘まんだままでいた俺の指を再び包む。芝居が崩れる瞬間が来たと、俺は思わず身構えた。早く芝居を崩して、またあの道に外れた顔を覗かせれば良いのだとさえ思っていた。このように優しい声を聞かされ続け、労るような愛撫に浸され続ければ、俺は先ほどの政宗の仕打ちを責められなくなり、政宗自身に対して感じた憎しみと嫌悪のやり場がなくなる。他藩の使いで参じた一介の家老を、逆らいきれぬ立場の人間を玩ぶなど軽蔑に値するとさえ感じていたというのに、この短く優しい愛撫にほだされてしまう己が何よりも浅ましく愚かしかった。

しかし政宗の手は、変わらず優しかった。俺の手を上から包み、少しずつゆっくりとかんざしを引き抜いていく。水面に波さえ立てないだろうその穏やかな動きに、痛みはまるで呼び起こされず、ただ体の内側が溶け落ちてしまいそうな快感だけが引きずり出され、俺は敷布を噛んで呻いた。政宗の手首を捉えていた己の片手の力が緩んでいくのが解る。

「気持ちが良いか……露が滴って、ほれ、玉の裏にまで垂れてきておる……」

「ひ、っあ、」

今までずっと内腿を撫でていた手が、陰嚢を柔らかに揉んだ。それだけで鳴った水の音に、どれほどはしたなく先走りを漏らしていたのかと心底恥じた。俺が身を捩ると、政宗は陰嚢から手を離し、先走りを指先にすくって後ろへ伸ばしながら甘く言う。

「儂は、奥村殿がこのように感じてくれて、本当に嬉しいのだ……いとしい者の快楽を引き出せて喜ばぬ者など、この世におらぬであろう……?」

だから恥じることなど一切ないのだ、と政宗は優しく俺を救う。政宗は俺よりも一回り以上、年若いはずだった。それにも関わらず、ひとを羞恥のきわから救う言葉を持ち合わせ、老輩である俺を穏やかに諭す。

無体を強いて唇を卑劣な笑いに裂いた先ほどの政宗と、ひとの心をいとも簡単に救って見せるこの政宗との格差が、俺には恐ろしかった。どちらがその本質であるのか見極められず、絶え間なく与えられる愛撫と快感で体は溶かされ、頭は抗う意思と思考する力を着実に掠めとられていく。

「っん、あ」

先走りの滴を塗り広げるように動いていた指が束の間離れたかと思うと、すぐに戻ってきた。俺の尻の窄まりをつつくその指が油か何かで濡れてぬめっているのを感じ、かんざしの表面に足らされた油の光沢が思い出される。やはりこの胡散臭いほどの優しさは芝居で演技なのだと己に言い聞かせて腰を引いたが、政宗の唇は俺の耳を食んで離さず、指もまた追いかけてきた。しかしそこに、先ほどのような強制はまるでない。ただ宥めるように耳のふちを、窄まりの皺を撫で、力を抜いておれ、と言っただけだった。

「くは、ッ…あぁ……っ」

政宗の指がゆっくりと、挿し込まれる。挿す間にも、俺が苦痛を感じないように気遣い、耳への愛撫は止めず、這うような遅さでかんざしを引き抜きそして押し戻す動きもまた止まらない。油の助けも借りて、俺のそこは政宗の指を容易く受け入れたようだった。

政宗はしばらく指で俺のなかの具合を確かめていたようだったが、ふふ、と唐突に、心から嬉しそうな笑いを漏らした。

「奥村殿…こちらはあまり、使われぬようであるな」

「ッ……」

思ってもみないことを言い当てられ、全身が熱を持った。思わず腹に力が籠ってしまったようで、政宗の指の動きが止まる。しかし政宗は俺の動揺を揶揄することもなく、入れた指を幽かに折り曲げ、そして伸ばしながら、変わらない嬉しそうな声を俺の耳へ吹き込む。

「この美しさだ、てっきり儂は誰かに拓かれ尽くされているものと思っておった」

「何を…ッそんな、ッあぁぁ…っ」

俺が声をあげた瞬間に、政宗がゆっくりと指を引き抜き、また押し戻す。陰茎を貫くかんざしと併せて動かされ、俺はもうその手を掴んでいることも出来なくなった。緩んで滑り落ちた手を、政宗はかんざしから束の間手を離して取りあげ、俺の頭の横へ片手ずつ移動してくれた。敷布を掴む俺の手を待ってから、かんざしと中の指は再び動き始める。

「ひ、ッあ……ッ、っ」

びくびくと跳ねる腰が止められなくなる。かんざしが挿されているというのに陰茎の先からは絶え間なく先走りが溢れ、敷布を濡らしているのが己でも解る。陰茎は熱く痺れ、体のなかは甘く溶けそうだった。

「そうか、そうであるか。ならば心置きなく、儂好みに仕込むことができる」

その言葉に、幽かな引っ掛かりを覚えた。あれほど愛していると繰り返し、甘い囁きを重ねていたというのに、その言葉にはひとではなく物を扱うような響きがあるように感じた。しかし政宗の指の動きは激しさを増し始めており、俺の思考を砕いてしまう。

指の本数が増えたのが解ったが、痛みはほぼなかった。寧ろなかを広く擦られ押し広げられ、俺は敷布を噛むことも忘れて獣のように声をあげ続けている。

「よい声だ、本当によい声だ……もっともっと、聞かせてくれぬか」

政宗の甘い声と、指が動くたびに響くぬめった音、そして己の叫びが混ざりあう。抗う意思はすっかり溶けて消え去り、何も考えることが出来なくなったというのに、己は快感の波に呑まれてしまったのだという後悔に似た思いが頭の片隅に鎮座しているのが不思議だった。

「奥村殿……」

政宗の声が一段と低く、甘かった。その囁きの尾にかかるように、俺のなかを広げていた指が引き抜かれる。延々と響いていたぬめる肉の音の代わりに、幽かな衣擦れの音が聞こえてきたが、政宗は変わらず俺の耳を食み愛撫を続けていたため、振り返って見ることは叶わない。

「…入れても、よいな」

駄目だと、答えることのできない己を蔑んだ。

熱い塊が、指の代わりにそこへあてがわれる。思わず息を詰めたが、政宗の舌が耳をかき混ぜ、かんざしで穏やかに陰茎のなかを擦られれば、すぐに俺の強張りは溶けてしまった。

「っ、ぅ…あ、あぁ…ッ」

指とは全く異なる大きさの肉に押し広げられ、俺は思わず体を捩り引いたが、政宗は片手で柔らかに俺の腰を押さえ引き留めた。決して急くことなく、耳を丹念に舐め、かんざしをゆるゆると動かし続け、俺の緊張が和らぐまで待ち、和らいだ際にはほんの少しだけ腰を進める。それを幾度も根気よく繰り返し、政宗は着実に俺と繋がってくる。

「熱いのう……」

尻の表面に陰毛のざらつきを感じ、根本まで繋がってしまったのだと自覚したとき、政宗がそう呟いた。溜め息にも似たうっとりとしたその声に、内側が震えたのが俺自身にも解った。

「あ、っあ、ぁ」

政宗が幽かに腰を回した。痛みはあったがほんの僅かで、それよりもずっと快感のほうが大きかった。ほぐすとき、繋げるときに政宗が急かず丁寧に事を運んだからなのだろう。

「奥村殿」

「ああ、ッ」

政宗が腰をゆっくりと引いていく。かんざしも併せて抜け出ていったが、両方とも先端が抜けきりそうなところで、またゆっくりと押し込まれる。背筋を快感が走り抜け、声も震えもやはり抑えられなくなる。

「政、宗…殿……ッ」

ゆっくりと引き抜かれ押し戻される動きのなかで、思わず俺はその名を呼んだ。すると何ゆえなのか、政宗の動きはぴたりと止まる。止むことなく絶えず耳を這っていた舌もするりと離れ、背中へ密着していたその体温も離れていく。

「すっかりほどけたようであるな」

背中に降り注いだ言葉の意味がよく捉えられずにいると、根本まで陰茎はしっかりと納められたままで、体をひっくり返された。ぐるりと強く体のなかを掻き抉られて堪らずに声をあげると、政宗は低く地を這うように笑った。その唇を裂き、頬を歪め、俺を見下ろして笑っていた。

「甘い男よのう」

卑劣に裂けたその唇から、嘲りが零れた。俺は、頭のなかが渦を巻くような感覚に襲われた。背中を布団がしっかりと受け止めているというのに、それさえもぐにゃりと歪んだ気がした。

すべてはやはり、芝居だったのだ。こちらがこの男の本質だったのだ。

「その顔、堪らぬ。貴様のような美しい男が、そうして絶望に沈む、その顔……誠に堪らぬ」

政宗は高笑いの合間にそう言葉を挟みながら、結われている髪をほどく。長い髪を手櫛で乱雑に梳いたのち、政宗はその髪紐で、もはや抗う気力も意思も粉々に砕かれている俺の両手を周到に縛り上げ、挙げ句に腕さえ伸ばせないように首へも紐を回す。絞まらぬように祈るがよい、と、歪んでいる唇が笑った。

その直後、叩きつけられるように強く突き上げられ、俺は吠えた。内腿がひきつり、喉が狭まるが、皮肉なことに体の奥底から噴き上がった熱は痛みではなく狂おしいほどの快感だった。

「永く使えるよう、わざわざ刻をかけて丁寧に拓いてやったのだ。少々乱暴に扱うても壊れたりはせぬ、有り難く思うがよい」

政宗が片手で俺の腿を肩にかけ、かんざしを摘まみ直す。

俺はぼんやりと、何故か水に沈んだときのように揺らめく視界に、政宗のその長い髪を捉えていた。きつい曲線を描くたっぷりとした長い黒髪は、この男の暗い心がそのまま噴き出したもののように、俺には思えていた。